The Power of One パワー・オブ・ワン/大きな一つの力

オーストラリア映画 (1992)

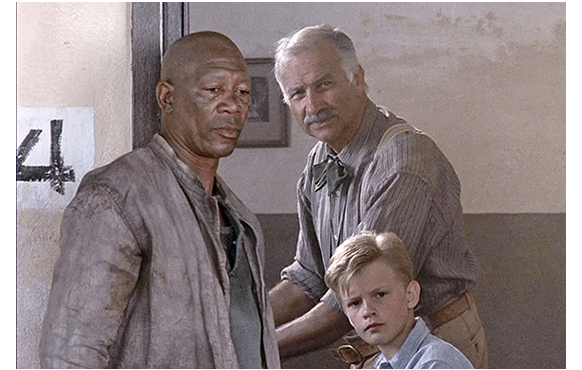

第二次世界大戦前後の南アフリカの人種偏見にまつわるシリアスなドラマ。主人公のP.K.を、ガイ・ウィッチャー(Guy Witcher)、サイモン・フェントン(Simon Fenton)、スティーヴン・ドルフ(Stephen Dorff)の3人が演じ分ける。第1部は実質1分55秒~35分55秒までの34分、第2部はそこから57分43秒までの22分、最後の第3部が実質120分30秒までの63分なので、29%、18%。53%という比率となる〔映画の設定では、第1部は7歳、第2部は12歳、第3部は18歳となっているが、歴史と合致しないという矛盾を回避するには、第1部を9歳と考えないと破綻する。そこで、この部分(祖父が教授にP.K.の年齢を訊かれて答える台詞)を脚本のミスとみなす。第2部は、P.K.自身の 「かくして5年が過ぎた」 という独白と、サイモン・フェントンの出演時15-16歳という年齢から、9+5=14歳とした。第3部の18歳は高校3年なので、そのままとする〕。第1部は、①全寮制の小学校時代、②強制収容所に入れられた「ドック」との共同生活時代の2つに分かれておるが、第2部は②だけなので、その分短くなっている。映画のメインは第3部だが、第1部と第2部があるのは、P.K.が大人として生きようとする時の方向性を決める上で、少年時代の様々な体験が反映されているからである。第1部は1939年。貧しい英国人少年の目を通して、ヘルツォーク(オランダ系)の国民党政権下での南アフリカの社会の一面が描かれる。南アフリカは、元々1652年にオランダ東インド会社が、東インド諸島(現・東南アジア)への重要な経由地としてケープタウンに定住を始めたことからスタートした。オランダを中心とするヨーロッパからの新教徒の移民は、農業を営んだ。彼らは、ブール人(英語ではボーア人)と呼ばれたが、ブール(Boer)とは、オランダ語で農民を意味する。状況が変化したのは、1795年にフランス革命軍がオタンダを占領したことで、その期に乗じて英国がケープ植民地を占拠し、1806年には英国の植民地となった。英国人の移住により、2流の白人となったブール人は、1830~40年代にケープ植民地を離れて北東へと移住する。これは、フルート・トレック(Groot Trek)と呼ばれる小型の幌つき牛車を使った民族大移動で、オラニイェ自由国とトランスファール共和国が誕生する(1850年代)。ブール人と英国人の対立は2度の戦争で表面化し、いわゆる第二次ボーア戦争(1899~1902年)、すなわち、ブール人の国と大英帝国の間の戦争の際には、英国によって11万6572のブール人が強制収容所に送り込まれ、2万2074人の16歳以下の子供が劣悪な衛生環境下で死亡した。戦争に勝った英国は、ブール人の国を併合し、南アフリカ連邦を誕生させる(1910年)。かくして、裕福な英国人と、貧しいブール人(アフリカーナ)の間で軋轢が生まれる。こうした閉塞感を打開するために、前述のヘルツォークによって国民党(NP)が結成され(1914年)、人口比で英国人に優るアフリカーナが政権の座につく(1924年)。ヘルツォークはアフリカーナの地位向上に努力するが、その一方で、アフリカーナの間にはアフリカーナ・ブルーダボント(Afrikaner Broederbond、アフカーナの兄弟愛という意味)という半ば公然の秘密結社が創設され(1918年)、「この国は神の手によってアフカーナに与えられたもの」という思想を広めていった。こうした時代背景が映画の第1部の舞台となっている。P.K.は、英国人だが、貧しい母子家庭の出自で、母が精神に支障を来たした時点で全寮制の学校に入学させられるが、資金的に英国人用の学校には入れなかった。1934年にヒットラーが総統に就き、同39年に英国がドイツに宣戦を布告すると、南アフリカにはオッセヴァーブラントヴァフ(Ossewabrandwag、幌つき牛車の哨兵という意味)という反英・親ナチのグループが生まれる。映画では第1部がちょうどその1939年で、アフリカーナの全寮制学校における親ナチの過激な行動が描かれる〔P.K.が7歳だとする映画の当初設定のままだと、1930年生まれなので入学時1937年となり、宣戦布告の2年前となって大きな矛盾が生じる〕。また、宣戦布告と同時に外国人登録が強制されるが、P.K.の庇護者の「教授」が収監されるのは登録を怠ったため。これは、第1部と第2部で、P.K.を黒人のヒール・ピートと合わせるための重要な分岐点でもある〔P.K.が7歳だと、この部分にも矛盾が生じ、教授が収監されることもなく、ヒール・ピートとも会えなくなり、全体の構成が崩壊する〕。ピートは、P.K.にボクシングの秘訣を教えるだけでなく、P.K.を「雨を降らす人」に仕立て上げ、それが、第3部でP.K.の人生を方向付けることから、必須の存在だ。そして、P.K.とピートの遭遇は、刑務所内でしかあり得ない(ピートは囚人)。なお、ピート役は、あのモーガン・フリーマン。他に「教授」を名優アーミン・ミューラー=スタールが演じている。第3部には故サー・ジョン・ギールグッドも出演するが、顔を見せる程度。

P.K.は、アフカーナと英国人との勢力が拮抗する1830年に、誕生前に父を亡くした貧しい英国農家の一人息子として生まれた。母の病気のため、貧乏人でも行けるアフリカーナの全寮制学校に入るが、学校で唯一の英国人として、アフリカーナが英国人に対して抱いている積年の恨みの対象となり、ひどい虐めを受ける。母の死で一旦家に戻ったP.K.だが、次に学校に戻った時、第二次世界大戦が始まり、学校一の虐めっ子がヒットラー崇拝に走り、P.K.は逆さ吊りの死刑宣告を受けるが、危ういところで校長に発見されて助かる。幸い、P.K.の唯一の肉親である祖父がコンゴから戻ってきて引き取ってくれ、友人のピアニスト、兼、サボテンの研究家に会わせてくれる。P.K.はサボテンの世話を手伝う代わりに、ピアノを習うことになり、この「教授」の薫陶を受け、アフリカの大自然に敬意と親しみを抱くようになる。P.K.は、元々、ズールー族の乳母の乳を飲み、同じ年のズールー族の子供と一緒に育ったので、黒人に対する人種的偏見は一切なかったが、教授との触れ合いの中でよりアフリカと親密になっていった。教授は、ドイツ人(実際はユダヤ人で、ドイツにいた家族は皆殺しにされた)だったので、開戦時の法律で登録の義務があったのだが、それを怠ったため刑務所に収監されてしまう。教授と不可分の関係にあったP.K.は、学校(祖父の元では、英国系)が終ると、祖父に刑務所まで連れていってもらい、暗くなると祖父の家に戻るという変則的な生活を続けた。P.K.は頭がいいのに、学校の成績は悪かった。理由を尋ねた教授に、P.K.は、良い成績を取ると虐められるからだと答える。それを聞いた教授は、囚人のピートに、P.K.に護身のためのボクシングを教えるよう頼む。そして、5年後の第2部、P.K.のボクシングの腕は刑務所No.1となり、近郷の刑務所同士の選手権でも、該当の階級で優勝するまでに強くなる。そして、その数ヵ月後の1945年、アメリカ軍がライン川を渡り、終戦が間近に迫る。教授が直に刑務所を去ると知った刑務所長は、アフリカーナなのでドイツ系の教授を尊敬していて、演奏会を開いて欲しいと依頼する。最初は断った教授の気持ちを変えさせたのはピートだった。ピートは、これを部族間で対立しているズールー族を1つにまとめるいい機会だと考えた。その媒介者となるのは、ズールー語を話し、黒人の囚人にも分け隔てなく対応してきたP.K.。この時までに、 P.K.は伝説の『雨を降らす人』として信望を集めるまでになっていた。演奏会では教授のピアノは「従」で、主役はP.K.の書いた歌詞を歌う全囚人の合唱だった。歌詞の内容は、非道な看守をあざ笑うものだったが、ズールー語のため、英国人の看守には分からない。しかし、かねてからピートに目をつけていた看守(軍曹)は、ピートを拷問し、歌詞の内容を知ると、撲殺してしまう。映画は、第3部に入り、1948年、18歳のP.K.が、アフリカーナの有力政治家の娘を好きになり、ボクシングでは人種混合を禁じた政令を無視して黒人と、白人立入禁止地区で対戦し、あるいは、黒人に対する英語教育で立ち上がる様を描いて感動を呼ぶが、主人公のP.K.が18歳で対象外のため、これ以上は言及しない。非常に良い映画なので、続きの知りたい方は、是非とも映画を観て欲しい。

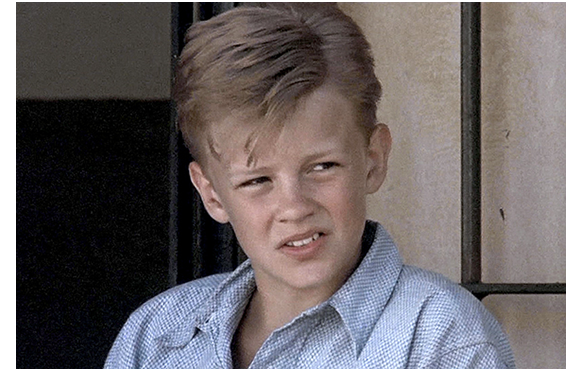

ガイ・ウィッチャーは、出演時恐らく8歳(役柄より1つ下)、サイモン・フェントンは15歳(1つ上)だったと思われる。ガイは、極端な虐めから、博士との交流の中で見せる喜びやひょうきんさ、ピートとのボクシングなど、様々な演技を要求される役どころだが、幼いにもかかわらず見事にこなしている。サイモンはボクシングのチャンピオン役なので、相当練習したと思われるが、要求される演技の幅はそれほど広くない。何れにせよ、この2人がいることで、この映画の第3部が輝いているので、2人の功績は非常に大きい。

あらすじ

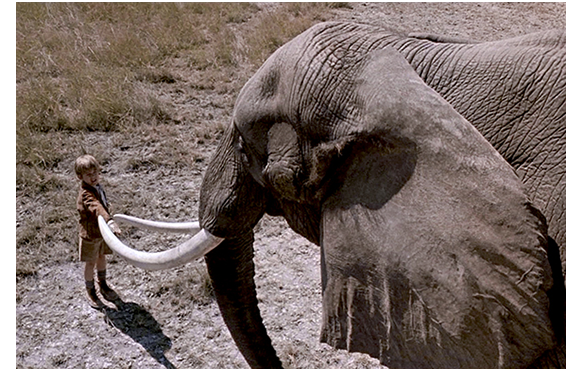

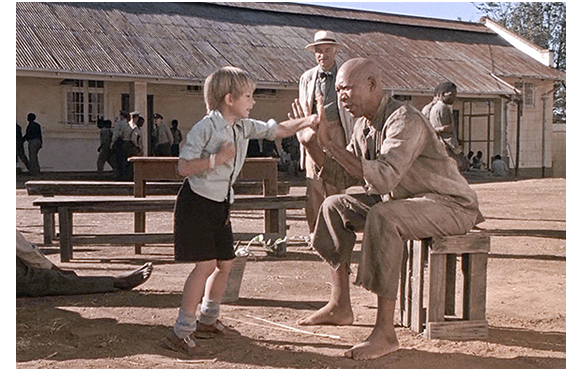

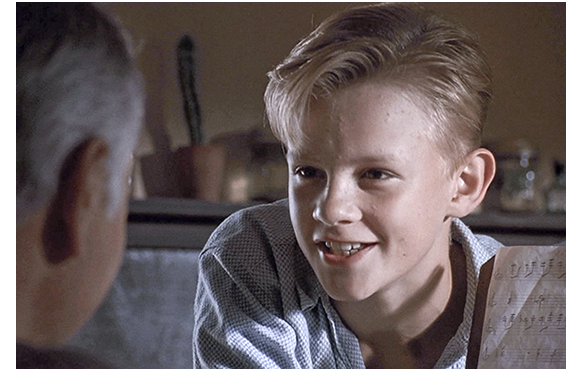

映画の冒頭、9歳のP.K.、ガイ・ウィッチャーの独白が入る。「僕は、ズールー族の 『雨を降らす人』 の歌を耳にしながら生まれた。南アフリカを10年にわたって襲った大干ばつを終わらせようと歌っていたのだ」。そして、意味は分からないが、ズールー語の歌が聞こえる。「母さんは、父さんが死んで3週間後に、僕を産んだ。父さんは、ヤブの中で、雄の象に踏み殺されたのだ」「母さんは、僕に父さんのピーター・フィリップという名を付けた。しかし、最初から、父さんにしていたように、頭文字のP.K.で呼んだ」。P.K.はズールー族の乳母のお乳を飲んで育ち、「乳母の息子のトンドライは僕の一番の友だちで、産まれた時からずっと一緒に育った… 遊びも、お手伝いも、勉強も」と語るように、黒人と分け隔てなく付き合うことが当然だと思っていた。黒人に対する蔑視の感情の強い南アフリカでは、これは恐らく特異なことで、この幼年期の体験がP.K.の人生を方向付ける上で大きな原動力となる。「母さんは、雨が降らないことを除けば、人生は素晴らしいと話してくれた」。そして、仲の良い2人の映像が流れる(1枚目の写真)。しかし、その直後、男の使用人〔この小さな農場には、大人は、母と乳母と使用人の3人しかいなかった〕が、数頭しかいない牛の1頭が死にそうだと告げに来る。「父さんは農民だったが、母は違った。でも、僕たちをすごく愛していたから、父さんが死んで1人になってからも頑張った。しかし、伝染病で牛が死んでしまうと、母さんの中で何かが壊れ、二度と元に戻らなかった」(2枚目の写真)「母さんを絶対安静にするよう、お医者に言われた乳母は、僕を全寮制の学校に入れることにした。僕は生まれて初めて不安になった。家から離れたことも、母さんや乳母から離れたこともなかったからだ」。そして母との別離の時がやってくる。「僕は泣きたかったけれど、こらえた。母さんを悲しませるといけないから」。母は、父の形見だと言って、ダチョウの卵の殻で作ったブレスレットを渡す(3枚目の写真)。因みにダチョウの卵の殻は厚さが2ミリ程度もあって硬いので、P.K.が18歳になるまでずっと腕にはめ続けていても壊れることはない。「ウチは貧しかったから、行くことができたのはアフリカーナの学校だけだった」。

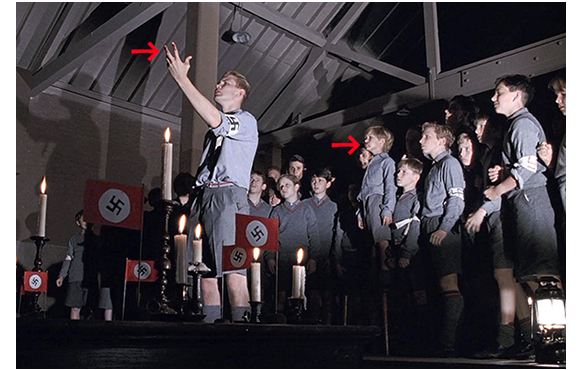

入学式で、校長が生徒たちに演説をぶっている〔ここで、絶対に変なのは、校長が英語を話していること。南アフリカ連邦の誕生により英語とオランダ語が公用語となり、1925年からは英語とアフリカーンス語〔オランダ語から派生した言語〕が公用語となっている。アフリカーナの学校で、英語を話すはずがない。もう一歩踏み込めば、英語しか話せないP.K.が、アフリカーンス語の教育しか行わない学校に行くこと自体あり得ない。だから、これは、あくまでP.K.を非常事態に陥らせるための脚本上のレトリック〕。校長は、「英国人は、我々を未開の荒野に追いやった」〔フルート・トレックのこと〕(1枚目の写真。青い矢印が無表情のP.K.。赤い矢印がP.K.の仇役ヤピー・ボータ)「だが、我々はより強くなった」〔オラニイェ自由国とトランスファール共和国を作ったこと〕。「彼らは、我々の血で大地を染めた」〔第二次ボーア戦争のこと〕「だが、我々はより強くなった」〔国民党による政権奪取のこと〕。「なぜなら、この土地、この国は、聖なる盟約により全能の神から我々与えられたものだからだ」〔アフリカーナ・ブルーダボントの思想〕。「我々がなすべきことは、立ち上がり、英国人を追い出すことにある」。この言葉で、唯一の英国人であるP.K.を、生徒たちが冷たい目で見る(2枚目の写真)。「そして、黒人を従属させねばならん。聖書は語っておる。ヨシュア記9章20節だ。ハムの子供たちは、その罪故に黒人となった…」。この箇所は、「ハムの呪い」と知られる有名な聖書の曲解→意図的な悪用だ。そもそも出典はヨシュア記ではなく、創世記第9章25節の 「彼(ノア)は言った、カナンは呪われよ。彼はしもべのしもべとなって、その兄弟たちに仕えよ」 に由来する。さらに、発言したのは神ではなくノアに過ぎない。ノアが非難したのは、カナンなのに、それがハムになっている〔ハムは、カナンの父〕。内容も全く異なる。このうち、カナン→ハムへの変更は、ノアを怒らせたのが 「裸を見られた」 からで〔当時は、罪悪だとされた〕、見たのはカナンではハム〔なぜか、無実のカナンが罰せられる〕、よって、実態に即してハムに変更されたと解釈されている。しかし、肌が黒くなったという「創作」が常態化したのは、18・19世紀にアフリカ人の奴隷売買が横行した時代に、自らの非道な行為を正当化する必要があったため。ところで、映画では、校長の演説の後、P.K.の独白が入る。内容は第二次ボーア戦争時の強制収容所での悲劇。解説と重複するので割愛する。そして、最後に、「僕は、学校で唯一人の英国人として、これらすべての死者への責めを負わされた。その先頭に立ったのが、最年長のヤピー・ボータだった」。後ろに座っていたヤピーに肩を突かれたP.K.が振り向くと、ヤピーは口中の唾をP.K.の顔に吐きつける(3枚目の写真)。これが虐めの始まりだった。

その夜、P.K.が洗面所で歯を磨いていると、ヤピー他2名の上級生が寄ってくる。「お前、P.K.の意味知ってるか?」(1枚目の写真)「ピス・コップ(piss kop)、小便頭(piss head)だ」 と言う〔前者はオランダ語。“kop”は頭の意味で使われているが、コップの意味もある。オランダ語から日本語になった代表例の1つ〕。「違うよ。ピーター・フィリップの頭文字、僕の名前だよ」。「ピス・コップに小便かけようぜ」。そう言うと、ヤピーは楽々とP.K.を抱えると「ピス・コップは、小便をかけられるのが だ~い好き」と、はやし立てながら便所に連れて行く。そこは壁に小便するタイプの便所で、P.K.は小便の排水路に座らされ、「お前のために1日中ためておいてやったぜ」と言いながら、3人に頭から尿をかけられる(2・3枚目の写真)。「おいしいだろ、赤首」〔赤首は 英国人に対する蔑称〕「顔を上げろ」。頭からパジャマまで全身尿にまみれたP.K.に向かって、ヤピーは「悪く思うなよ、ピス・コップ。明日もたっぷりかけてやるからな」と笑いながら去って行く(4枚目の写真)。「恐怖か恥ずかしさか、それとも両方のせいか、いじめの小便シャワーの後、僕はおねしょをするようになった」。学校での虐めの場面は、映画でも時々見かけるが、これほど陰惨なシーンはない。

それからそう長くないある夜、夜勤の職員が生徒たちの寝室に入ってくる。そして、P.K.に母が亡くなったと伝える。場面は再び農場へ。母の墓の前で、P.K.を中心に、3人の黒人と、英国人の牧師の5人だけでひっそりと葬儀が行われている(1枚目の写真)。背景に見えるのは、小さな農家。確かにP.K.が「貧しい」と言った表現がぴったりする。「僕のたった一人の身内となったおじいちゃんは、遠くのコンゴに住んでいた。事務弁護士は、僕を学校に戻すと決めたが、それは恐ろしいことだった」。P.K.が学校での出来事を乳母に打ち明けると、乳母は「良きズールーの母親」だったらすべきことをやってくれた。ズールー族の偉大な祈祷師、「病気を追い払い、怯えた人間に勇気を与えてくれる人」 を呼んでくれたのだ。「ダブラ・マンジは、僕の悩みは心の奥の恐怖からくると言った。僕を、勇気を見つける旅に出して、恐怖を葬り去ってくれるのだ。彼は、魔法の粉で地面に3つの円を描くと、それぞれに1羽ずつ鶏を置いた」(2枚目の写真)「円から外に出た鶏が一番勇敢で、勇気を見つける旅に、僕を導いてくれる」。1羽の鶏が円から勢いよく飛び出して、P.K.の腕に収まる(3枚目の写真)。祈祷師が目の前で振る鈴の音を聞いているうち、P.K.は催眠状態となり、草原の只中に1人でいて、巨大なアフリカ象が自分に向かってくる幻想を見る。P.K.は逃げずにその場に踏みとどまり、象と交流することができた(4枚目の写真)。「ダブラ・マンジは、偉大なズールーの戦士の魂が、僕の中に宿ったと言った」。そして、最後に、「ダブラ・マンジは、僕はもうピス・コップじゃないと言った。名前を取り戻してくれ、僕に鶏を持たせてくれた。僕は、マサビンディと名付けた。ズールー語で『肝っ玉おっ母』の意味だ。昼間は外で虫を食べ、夜は僕のベッドの上で見張っててくれた」。

「1ヶ月後、ヨーロッパで戦争が始まった。これは、ベッドでのおねしょより、ずっと大きな問題となった」。新聞の一面が映り、ヒットラーの写真とともに、「ドイツと開戦(War with Germany)」の大きな文字が躍る。1939年9月4日付けの新聞だ。9月1日のドイツ軍のポーランド侵攻を受け、9月3日に英仏がドイツに宣戦布告したのを受けての、翌日大見出しだ〔P.K.の年齢を7歳→9歳に替えたので、1930年生まれのP.K.が、この新聞を見ることに歴史的矛盾は生じない〕。この新聞には、もう1つ重要なことが書かれている。「外国人は登録が必要(Aliens Must Register)」。この注意書きは、後で、「教授」の収監の理由となって生きてくる。生徒たちの寝室では、ナチスの旗が振られ、ナチス式の敬礼が行われる(1枚目の写真)。この点は、1つの疑問を生じさせる。確かに1940年代に入ると、反英・親ナチのオッセヴァーブラントヴァフが結成されたことは事実だが、それがこのような学校の、しかも生徒全員にまで広がっていたとは考えにくい〔アフリカーナの多くはオランダ系であって、ドイツ系ではない〕。さて、生徒たちのナチス化の急先鋒に立ったのは、もちろん あのヤピー。ヤピーは秘密の集会を開き、そこにP.K.を拉致してくる。P.K.は、何をされるか分からないので、恐怖で茫然とする(2・3枚目の写真)。

ヤピーは、「おいピス・コップ。神は、我々を英国人のクソどもから解放するべく、ヒットラーを遣わされた。我々の国を盗み、多くの命を奪ったやつばらめ!」と言い、「ハイル・ ヒットラー」と叫び、全員がそれに唱和する。そして、「我らは血の誓いを立てる。ヒットラーが来れば、我々は立ち上がり赤首野郎どもを殺すだろう!」と言い、P.K.の頬を強打する。そして大量の鼻血を手にこすりつける(1枚目の写真)。ヤピーは、P.K.の血で赤く染まった左手を掲げ、「我々は、アドルフ・ヒットラーに忠誠を誓う」と宣言する(2枚目の写真。左の矢印は鼻血で赤く染まった指、右の矢印はP.K.)。「南アフリカのすべての英国人に死を」。さらに、「アフリカーナの人々に対する犯罪に対し、我 ヤピー・ボータは、総統の名において裁きを下す。赤首と黒ん坊の鶏に死を!」。いつの間にか連れて来られていたP.K.の大事な鶏は、両脚をロープで縛られて吊るされ、ヤピーが石投げ器をぐるぐる回して鶏に石を命中させる。一発で鶏は絶命する(3枚目の写真)。

怒ったP.K.は(1枚目の写真、鼻の横の血は鶏の血か?)、ヤピーが「ハイル・ ヒットラー」と何度も叫んでいる隙を突き、小さい体でヤピーの腹を全力で押す。ふいをつかれて倒れたヤピーは(2枚目の写真)、床に立てておいた小さなナチスの旗がお尻に刺さる。激怒したヤピーは、「こいつを吊るせ」と命じる。さすがに反対の声の方が大きかったが、年長組がP.K.の両足をロープで縛り、天井の梁から吊るす。「我々の祖父や祖母の死をあがなうのだ。すべての英国人にあがなわせるが、お前がその第一号だ」「アドルフ・ヒットラーと祖国の名において裁きを下す。お前に死を。赤首野郎」。雰囲気に呑まれた生徒たちが、「殺せ、殺せ」と唱和する。ヤピーは再び石投げ器をぐるぐる回し(3枚目の写真、矢印は石投げ器)、石がP.K.の額を直撃し、P.K.は意識を失う(4枚目の写真)。絶体絶命のP.K.を救ったのは、騒ぎに気付いた校長で、「おろせ!」と一喝、首謀者のヤピーの頬を「この愚か者」と張り飛ばす〔第3部で、ヤピーが放校処分となり、父親に殴られ、納屋で生活させられ、ますます怒りを募らせていったことが分かる〕。

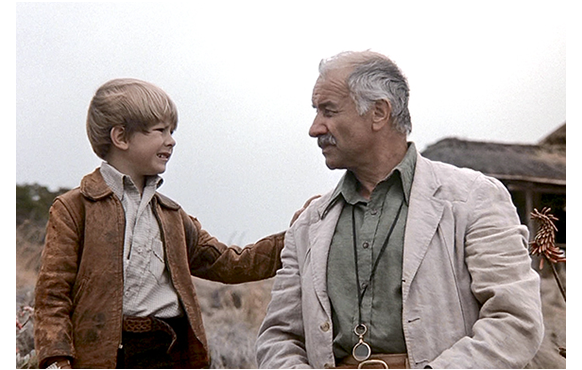

P.K.は故郷の農園に戻り、1人で、母の墓の横に鶏を埋めてやる。「その次の日、僕はマサビンディを埋葬した。僕は、愛するものすべてを失ってしまう。母さん、鶏、そして今度は乳母だ。乳母とトンドライは南ローデシアの家族の元に帰ってしまった。孤独の鳥たちが僕の心に舞い込んで、大きな石の卵を産んだ」。すごく詩的だが分かりやすい表現だ。「おじいちゃんがコンゴから、英国人の町バーバトンの自宅に戻ってきた。僕は、一緒に住むことになった」「僕は、また元気になれるとは思わなかった。どうやったら孤独の鳥たちを追い払えるか 分からなかったから」「ある日、おじいちゃんは、友だちの一人に、僕に会いに行くよう頼んだ」。ロバに牽かせた荷車に乗ってやって来たのは、P.K.の人生を変えることになる「教授」だった(1枚目の写真)。教授は、「ロバのベートーヴェンが、小さな子の悲しみを治す方法を教えてくれた」とP.K.に話しかけ、縁石の上に片足で立たせ、目を閉じて3回「アブソルードル」と言わせる。「元気が出たか?」。首を振るP.K.。「じゃあ、1つ証明ができた」。「何の?」。「ロバの意見は聞いちゃいかん」。ようやくP.K.に笑顔が戻る。「ロバに会ってみたいかい?」。「ええ、お願い」。そして、教授は名前を尋ねる。「P.K.」。「とても興味深い名前だな」。小便頭で悲しい思いをしてきたP.K.は快心の笑みを見せる(2枚目の写真)。「こうして、僕はドックと出会った。ドックは、サボテンを収集し、ピアノを弾き、ロバのベートーヴェンと話すことができる」。祖父と教授の間で、教授がP.K.にピアノを教え、代わりにP.K.がサボテン園の助手になることで合意ができる。ここで、教授がP.K.の年齢を尋ね、7歳と答える〔これが問題の「脚本ミス」の台詞。解説で述べたように9歳としないと、歴史的事実と合致せず、映画全体が成り立たなくなる〕。「ドックは、世界中で演奏会を開くほど有名なピアニストだった。南アフリカにいる時に戦争が始まり、家に帰れなくなった。ドイツで、ドックの家族は全員、ヒットラーに殺された。ドックはひとりぼっちとなった」「ドックは、人生には2つのことが大切だと話した。健康と教育だ。ドックに言わせると、僕は健康だったが、教育には緊急の対応が必要とのことだった」(3枚目の写真)。

ここからが、一番美しい場面。「ドックは、僕にアフリカを見せてくれた。アフリカを僕の教室にしたのだ」「授業は、毎日、夜明けとともに始まった。ドックは、これまでとは違った物の見方を教えてくれた」。この後、象の一群との遭遇が描かれる(1枚目の写真)。ただし、撮影場所はジンバブエ。教授が、「いいか、P.K、頭脳には2つの働きがある。1つは持ちうる限り最良の参考図書館、もう1つは独創的な発想の根源だ」「学校では、事実をすべて溜め込むんだ。ここ〔自然の中〕では、君の頭脳は、何を、どこで、どのように見、どう考えるかを学ぶんだ。君が抱くどんな疑問も、答えは自然の中に見い出せる」(2枚目の写真)。小学生3年生に理解できたとは思えないが、非常に含蓄のある言葉だ。「1羽ずつ、孤独の鳥たちは飛び去り、僕の心の中に産んだ石も一緒に持っていった」(3枚目の写真)。

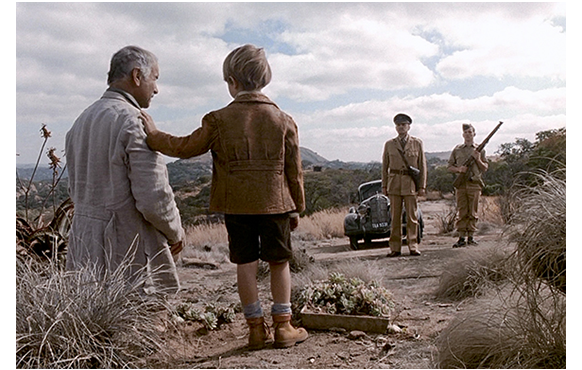

ある日、博士とP.K.が仲良くサボテン園の手入れをしていると、そこに1台の自動車がやってくる。「ティーを出した方がいいかな?」。「サボテンだよ」。「それとも両方かな? それとも朝食かな?」。「サボテンを1株あげたら?」。「いい考えだ」と呑気なことを話し合っているうちに車は到着し、中から降りてきた英国人の大尉は、「国王陛下の政府の命令により、外国人市民としての登録を怠ったため、貴下の母国ドイツとの戦争が継続する間、バーバトン刑務所に収監する」と冷たく宣告する。「その時、僕は、アフリカーナだけが他人に憎しみや恐れを抱くのではないと悟った。英国人も全く同じなのだ。孤独の鳥たちが、また舞い始めた」(1・2枚目の写真)。そして、バーバトンの刑務所の全景が映る(3枚目の写真)。刑務所に収監されているのは、教授以外は、全員黒人だった。「英国人はドックを敵だとみなしたが、アフリカーナの刑務所長にとっては、あこがれるドイツ文化の象徴的存在だった」〔警備しているのは英国人の軍人なので、博士に害は与えなかったが、敬意は示さなかった〕。博士は、庭を作り、そこにサボテンを植えることを許された。グランドピアノの持ち込みも許された。まさに特別待遇だ。「毎日、学校が終ると、おじいちゃんは僕を刑務所まで歩いて送り、日没には家まで連れ帰ってくれた」。

P.K.は、バケツに入ったサボテンの根に巻かれたタバコの葉を、博士に渡そうと取り除く。その時、博士から、「タバコの葉は、バケツに残しておくんだ」と指示される(1枚目の写真、矢印の褐色い部分がタバコの葉)。そして、「学校の成績が もうすぐ出るな」と言われる。気の乗らない生返事をするP.K.。「ひょっとして、今日じゃなかったのか?」。また、生返事。「評価は?」。「評価って?」。「成績だ。国語は?」。「Satisfactory(5段階評価の3)」。「算数は?」。「Satisfactory」。「理科は?」。「Satisfactory」。「地理は?」。「Satisfactory」。「残念だったな」(2枚目の写真)「P.K.は、Satisfactoryより もっと出来るはずだ。頭がいいからな」。「僕の学校、頭がいいと殴られるんだよ」。この言葉を聞いた教授は、「殴られないようにしつつ、頭がいいことを示せる人間を紹介してあげよう」と言う。紹介されたのは50歳くらいの坊主頭の黒人(3枚目の写真)。ここで一つ疑問が沸く。タバコの葉に対する注意から、博士が刑務所に入ってからまだ日が浅いはずなのに、専門外のボクシングのことで、どうしてこんな即席のアドバイスができたのだろう?

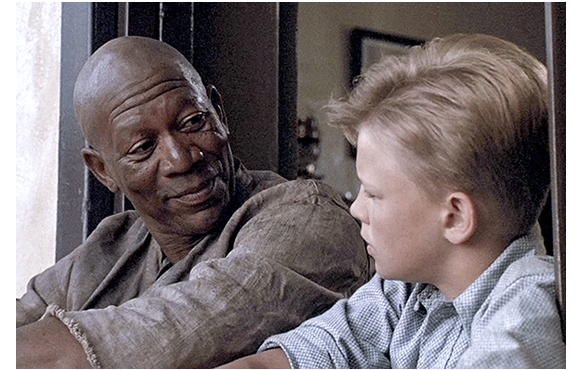

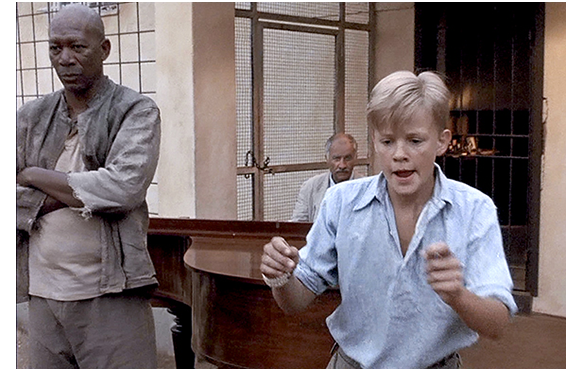

黒人は、「ボクサーになりたいんで?」とP.K.に訊く。「僕、小さすぎるよ」。「心配はいらねぇ、リトル・ボス(Klein baas)。小が大を倒せまさ。小さくても賢けりゃ。第一は頭、それから、心。覚えておけるかね?」。「イエス・サー」(1枚目の写真)。その言葉を聞いた黒人は、誰かに聞かれていないか確認し、「ダメですよ、リトル・ボス。わしに 『サー』 と言ってはなんねぇ」と教え込む。「看守がいるから?」。「イエス」。「なら、どう呼べば?」。「ピート。わしはヒール・ピートで」。「僕はP.K.だよ」。そして、にこやかに手を差し出す(2枚目の写真)。生まれた時から黒人と一緒に育ってきたP.K.らしい仕草だ。ピートも嬉しそうに手を取る。「僕が最初にヒール・ピートに会った時、55歳にして40年を刑務所で過してきた。泥棒やサギ師などいろいろやったらしい。今は、僕の先生で友達だった」(3枚目の写真)。これは、P.K.の人生にとって最大の出会いだった。

ピートは、まず、「つかまらなきゃ、打たれんで。打たれなきゃ、痛くないで」と、身のかわし方の極意を教える。逃げているだけでは面白くないので、P.K.が「でも、いつパンチをくらわせるの?」と訊くと、ピートは、左右のコンビネーション・パンチを教える。P.K.が上手にできると、「あんたさんのために、8パンチ・コンビネーションを教えるで。ヒール・ピート8だ」とにこやかに言う。「ヒール・ピート8?」。「神様かけて、火がつくだで」。そして、ワン・ツー・パンチを連続して打たせる(1・2枚目の写真)。教授からは、「もう、チャンピオンだな」と褒められ、ピートからは「すごいボクサーだで」と言われ、P.K.は嬉しそうに笑う(3枚目の写真)。この笑顔が一番いい。

練習を終え、教授がバケツを持ち、P.K.と手をつないで去ろうとすると、ピートが、「すんません、教授先生(Meneer Professor)」と呼び止める。「リトル・ボスがサボテン持ってくる時、どうしてバケツの中にいつもタバコの葉あるだね?」と尋ねる。「根を湿らせておくためだ」。「俺たち、辛い毎日。寝る前のタバコ、たった一つの楽しみだで」(1枚目の写真)。2人が話していると、後ろから性悪な英国人の軍曹が近付いてきて、「よからぬ相談の最中か?」と恫喝する。そして、警棒でピートの後ろ股を叩く。痛さでくずおれるピート。教授の抗議は勿論無視される。こういう無学の中年男が最も始末が悪い。考えることは自分の些細な権力の誇示だけ。人間のクズだ。軍曹が去った後で、迷惑をかけたと謝るピートに対し、P.K.は、辺りに聞こえるような大きな声で、「ヒール・ピート、僕がピアノの練習する時、バケツを横に置くよ。お前は、それを毎日空にしておくんだ」と命令する(2枚目の写真)。「はい、ボス」。この作戦は、ピートに毎日タバコの葉を確実に渡す名案だった。それに気付き、「うまいぞ、P.K.」と教授が褒めると、P.K.が何とも言えない顔をする(3枚目の写真)。

P.K.が、グローブをはめて、ピートの持つバッグに向かって激しいパンチを繰り出している(1枚目の写真)。初めの頃と比べ、かなり上達していることが分かる。9歳のP.K.の出番はこれで終わり。場面は、ここから1944年。14歳のP.K.が、ピートの持つバッグに向かって高速で連打を浴びせているシーンへと切り替わる(2枚目の写真)。連続していて、さりげなくスマートな場面変換だ。「瞬く間に5年が過ぎ去った。刑務所の外では、誰もが世界大戦の終結を待ち焦がれていた。しかし、刑務所の中では全員の興味はただ一つ。来るべき刑務所同士でのボクシングの決勝戦だった」(声は、サイモン・フェントンに替わる)。ここでの疑問は、刑務所と無関係な〔教授の付き添いで、午後刑務所に顔を見せに来るだけの〕 P.K.に、選手としての資格があるかということ。

開催された選手権には、背後に「SENIOR & JUNIOR EASTERN TRANSVAAL PRISONS BOXING CHAMPOIONSHIP」と書かれている(1枚目の写真)。東トランスヴァールは現在のムプマランガ州に該当するが、首都プレトリアのすぐ東側に位置している。刑務所は複数あったであろうから、勝ち残った2人による決戦が行われている。その1人がP.K.だ。P.K.は、「ヒール・ピート8」を炸裂させ、相手をノックダウンさせる(2枚目の写真)。「ヒール・ピートの指導を受けて、僕は、自分の階級でチャンピオンになった」。ピートも「素晴らしかったで、リトル・ボス」と讃える(3枚目の写真)。

「ドックはサボテンを植え、肥料をやり、庭は大きくなっていった。僕はサボテンを運び続け、ヒール・ピートと他の囚人のためにタバコの葉を取りのけておいた」。P.K.は昔、博士が作っていたサボテン園から刑務所まで毎日、バケツ1杯ずつサボテンを運んだのであろう。5年もそれを続ければ相当の量になる。サボテンもタバコの葉も。「僕は、ヒール・ピートに言われて、非公式の手紙代書人にもなった」(1枚目の写真、サボテンを持つ博士の背後に、代書をしているP.K.が映っている)。ズールー語は文字を持たなかったため、アルファベットが使われた。だから、P.K.の書いた手紙が何語で書かれていたかは分からないが、ピートが「あんたさんの言葉の才能はほんとにすごいでな」と言うことから、ズールー語を話すだけでなく、書くこともできたのであろう。その時、多くの囚人が2人の前を通るが、皆、P.K.に手を振り、何か歌っている。現地語が分かるP.K.は、「あれは 『雨を降らす人』 の歌だけど、どうして僕の周りで歌うの?」と、ピートに尋ねる(2枚目の写真)。「どの部族も信じてるだ、リトル・ボス、日照りが続くのは人間が争うからだと。ニヤンガ・イ・ズール(Inyanga ye Zulu、ズールーの癒し人)、『雨を降らす人』は、それを鎮めてくれる。地も、空も、人も、すべてのぶつかり合いをな。雨をもたらし、平和をもたらしてくれるだで」。「分かったよ。でも、それと僕が何の関係が?」。「なあ、リトル・ボス、あんたさんは『ズールーの癒し人』そっくりだ。どの部族にも手紙を書き、どの部族にもタバコをくれる。だから、みんなが、あんたさんのことを神話の人と思ってる。歌は、それを讃えてるだ」(3枚目の写真)。「ピートが、一枚かんでるの?」。「わしは、何人かに、あんたさんが、どの部族にも隔てなく付き合い、争いも鎮めてくれると話しただで」。「どうして?」。「なあ、リトル・ボス、ちっちゃな希望は、誰も傷つけない」。「だけど、偽りの希望だ」。「希望がないよりいいでな」。長々と引用したが、この会話は極めて重要だ。第3部で、P.K.が黒人差別への抵抗を始めるのは、黒人の間に広がった 「P.K.が、『雨を降らす人』 だ」 という思いなのだから。

その時、教授から、「ベートーヴェンの時間だぞ、P.K.」と言葉がかかり、2人の会話は中断される。教授は、庭から戻ってきたので、手に葉タバコの入ったバケツを持っている。そして、それをピートに渡す。ピートが、P.K.に向かって、「じゃあ、また明日、『雨を降らす人』」と声をかけて振り向くと、そこに人非人の軍曹が立ちはだかっていた。その姿を見たピートは(1枚目の写真)、左手で持っていたバケツを分からないように、別のバケツとすり替え、待ち構えている軍曹の方に歩いて行く。軍曹は、「バケツを空にしろ、黒ん坊(Kaffir)」と命じる。ピートは「イエス、ボス」と言ってバケツを空けると、中には泥水が入っていた(2枚目の写真)。中に葉タバコが入っていなくてがっかりした軍曹は、腹いせに、サボテンの横に置いてあった肥料(何かの糞を練ったもの)を見て、「お前らは糞食い族だったな、黒ん坊?」と訊く。「ノー・ボス」。「何て言った?」。この恫喝に、ピートは、「イエス、ボス」と答えざるをえなかった。「当然だな」と言うと、軍曹は、靴の先を肥料の中に突っ込み、肥料(糞)を山盛りにすると、「さあ、食べるんだ」と命じる。ピートは地面に膝をつくと、2度、「食べろ」と命じられた後、糞を口の中に入れる(3枚目の写真)。軍曹は残った糞をピートの服で拭うと、靴で、ピートを押し倒す。そして、「いつまでも隠し通せると思うなよ、黒ん坊」「その日がきたら、お前の腐った魂と同じくらい最悪なものになるぞ。約束してやる」と言って立ち去る。「もし、軍曹がタバコを見つけていたら、全囚人が容赦なく殴られただろう。だから、囚人たちはヒール・ピートの勇気を讃えて歌った。それでも僕の心は、大切な人がかくも卑しめられた姿を見て痛んだ。そして、何もできなかった自分に怒りを覚えた」。心の熱くなる ピートのクライマックス・シーンだ。

それから数ヶ月が経ったある日、教授が新聞を手に、「アメリカ軍がライン川を渡った。じきに戦争は終わる!」と言ってP.K.に駆け寄る。アメリカ軍によるライン渡河作戦は1945年3月23日〔ヒットラーの自殺の38日前〕なので、この日は3月24日であろう。P.K.:「すごいや、見せてよ」。ピート:「釈放だでな、先生」。この言葉に、教授は、「ついに故国ドイツに帰れるぞ」と喜ぶ。ここが疑問点。教授はユダヤ系で、家族を皆殺しにされたのに、なぜ、そんな国を「故国」と呼び、帰りたがるのだろう? 自分の死んだ孫と同年のP.K.と5年以上も仲良く暮らしてきたので、南アフリカに留まる方が自然だと思うのだが… だから、P.K.も、「ドイツに帰るの?」と訊き返す(1枚目の写真)。「そうとも、戻るんだ!」。ピート:「素敵だでな、リトル・ボス?」。だが、P.K.は、明らかに不機嫌になる。教授が「素敵だと思ってないみたいだな」と言うと、P.K.は「ドイツに帰ったら、二度と会えなくなる。ちっとも素敵じゃないや」(2枚目の写真)。それを聞いた教授は、「そうだな。確かに素敵じゃない」と認めるが、「時には、素敵じゃないことも、受け入れなくてはならない時がある」と話す。あまり説得力があるとは思えないが。

その時、刑務所長が、ニュースを聞いてお祝いにやってくる。「先生、寂しくなりますな」。ピートが後ろにいたので、署長は追い払う。所長は、「先生、是非ともお願いがあります。月末に長官が年に一度の訪問にみえるので、歓迎の演奏会を開いてもらえませんか?」。教授は、「ここで演奏会?」と渋っていたが、それを漏れ聞いたピートが「やって欲しい」と合図を送ったのを見て(1枚目の写真)、「何かやってみましょう」と同意する。所長が去ると、教授はピートに駆け寄り、「なぜ、あんな奴らのために演奏会を開くんだ?」と強い調子で尋ねる。「違うだで、先生、奴らのためじゃねぇ。俺たちのためですだ。先生が音楽を作り、リトル・ボスが歌を書く。俺たちの声を、先生の楽器にすればいいだで」(2枚目の写真)。P.K.は即賛成。しかし、教授は、部族間の反目があるので、一緒に歌うはずがないと懐疑的だ。ピートは「リトル・ボスがやれと言えばいいですだ。神話があるだで」。「ピートが作ったんじゃないか」。ピートは、P.K.を「ニヤンガ・イ・ズール」に祭り上げたことには触れず、神話の重要性について熱弁をふるう。「神話は、アフリカと同じくらい古く、愛よりも強く、憎しみよりも強いだで」(3枚目の写真)「絶対やらないことも、やらせる力があるだ」。これを聞いて教授はやる気になり、P.K.も歌詞を作る。

作詞を終えたP.K.は教授に内容を披露する。歌詞はすべてズールー語で、内容は看守の悪口。「奴らはこっちへ走り、奴らはあっちへ走る。奴らは混乱する。奴らは恐れる。奴らは臆病者だ」(1枚目の写真)。教授も大の乗り気で、これでいくことになった。ピートとP.K.は、部族の代表を集め、3つの部族を 3つのパートに分けて練習させる(2・3枚目の写真)。ピートの予言通り、P.K.に逆らう者はいなかった。ここで重要な場面は、例の軍曹が、ピアノを弾いている教授に、「猿どもは、何を歌ってるんだね?」と訊き、「私は知らん。ピアノを弾いているだけだ」との返事に、嫌な顔をするシーン。第2部最後の悲劇への伏線となる。

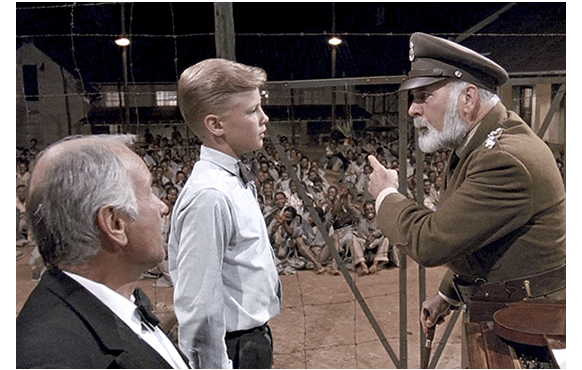

いよいよ演奏会の日。長官たちの前に置かれたピアノの先には鉄条網が張られ、その先に、部族ごとに固まって囚人が入ってくる。ざっと500人ほどはいる。教授は、「所長さん、P.K.は最高の通訳です」と紹介する。「君は、奴らのクソ語が話せるのか?」。「はい、昔からです」。「よろしい。こう言って欲しい。この演奏会が行われる唯一の理由は、長官と美しいお連れの方のご訪問を讃えるため、そして、教授に敬意を表するためだ。刑務所に入っておられるとはいえ、お前たちのような汚い犯罪者とは違う。教養と知識の人だ」(1枚目の写真)。P.K.のズールー語訳は、「所長は皆さんを歓迎し、素晴らしい歌を楽しみにしています」と全く違った内容となった。「教授のために お前たちをここに集めた。しかし、どんな些細な混乱でも、一つでも起これば、直ちに中止する」。「所長は、それぞれの部族が全力で歌い、それが皆さんの名誉になることを望んでいます」。「一つでも怪しい動きがあれば、それが一つでも、お前たちを、アフリカ中で一番惨めな黒ん坊にしてやる」。「今夜、アフリカの空の下で、一つになろうではありませんか」(2枚目の写真)。この部族の協調と合体を訴える言葉に大きな拍手が巻き起こる(3枚目の写真)。所長の侮蔑的な言葉に対する反応としては、明らかに異様なので、所長はP.K.に「奴らはなぜ拍手しとる?」と問い詰める(4枚目の写真)。それを救ったのは博士で、とっさに、「彼らは強い者を尊敬するのです、所長さん」と取り成す。

そして、P.K.の指揮で演奏会が始まる(1枚目の写真)。ピアノ演奏会というよりは、合唱団の演奏会に近い。それもアフリカの大地を感じさせるような、地響きのような、力強い合唱だ(2枚目の写真)。聞いていた長官と夫人が、この大合唱を気に入ったとは思えない(3枚目の写真)。P.K.の心配は唯一つ。ピートの姿がどこにもないことだ。

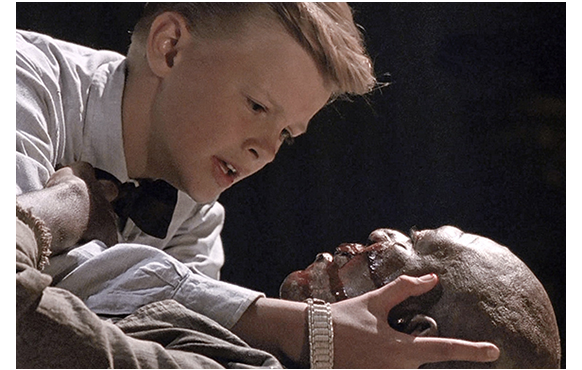

その頃、ピートは軍曹と対峙していた。「この演奏会は、お前の考え… なんだろ? このずるいロクデナシめ」。「違うだで、ボス」。軍曹は警棒で腹部を強打、警棒をピートの顎に当てると、「俺に嘘をつくな。お前の友達は誰も来てくれんぞ。だから、お前の秘密を全部吐かせてやる。手始めは、あの歌だ。奴らは、何を歌っとる?」。「知らねぇだ、ボス」。警棒が2度腹部を強打し、ピートは地面に倒れる。軍曹は、ピートの首に警棒を掛けて体を立たせ、壁際に頭を押し付けると、「言うんだ」と告げる。脅迫的でなく、軽い調子で言うところに、この人物のそこはかとない残酷さが見て取れる。ピートは、「奴らは… こっちへ… 走り… あっちへ… 走る。奴らは… 恐れる」。この「恐れる」という言葉を聞いた軍曹は、「俺達が恐れるだと?」と言うと、ピートの顔面を警棒で強打し、血が壁に飛び散る。軍曹は、さらに、「俺達が恐れるだと?」とくり返す(1枚目の写真)。ピートは、死を覚悟で、「お前たち、臆病者だで」と言う。怒った軍曹は、ピートを警棒でめった打ちにする。合唱を指揮していたP.K.がふと気付と、軍曹が警棒を手に近付いてくる。P.K.はピートに何か起こったに違いないと思い、指揮を放り出してピートの建物めがけて走る。そして、途中で地面に倒れているピートを発見する(2枚目の写真)。P.K.はピートの血まみれの頭を抱き、「ピート、死なないで、お願い」と声をかける(3枚目の写真)。

ピートは、「すべての部族が一緒… 始めて… あんたさんのお陰… 『雨を降らす人』…」と息も絶え絶えに言った後、「小が大を… 倒す…」と、P.K.に最初に教えた言葉をくり返す。P.K.は「小さくても、賢ければ」と、その後を続ける。ピートの指がP.K.のこめかみを触り、P.K.は「第一は頭…」と言い、ピートの指が下がると、「それから、心」と続ける(1枚目の写真)。その言葉を聞いたピートは安堵して息を引き取る。「部族のみんなが一緒に歌うのを聴きながら、ヒール・ピートはみせかけをやめ、軍曹に公然と反抗した。最後の短い一瞬、彼は自由な人間となり、そして死んだ」。ここから映画は第3部に入る。1948年。P.K.は18歳になっている。スティーヴン・ドルフの独白が入る。「戦争は終わり、ドックはドイツに帰り、僕はまた一人となり、孤独の鳥を払いのけていた。ドックやヒール・ピートが教えてくれたように、悲しみを何か素晴らしいものに変えようとして。何があろうと、僕の心は僕を見放さない、と信じていたかったからだ」。独白の最後の部分で、これは独白ではなく、授業中に課題の作文を読んでいるのだ、ということが分かる。唐突だが、あらすじはここで終了する。最後に、ピートを殺した軍曹が、1ヶ月後に首吊り死体で発見されたことを付け加えておこう。

G の先頭に戻る S の先頭に戻る は の先頭に戻る

オーストラリア の先頭に戻る 1990年代前半 の先頭に戻る